コラム

コンテンツ

今回は、3月21日(金)に発表された「2025年再エネ賦課金」の内容について解説させていただきます。

1.そもそも、再エネ賦課金とは?

再エネ賦課金とは、「再生可能エネルギー発電促進賦課金」の略で、

「FIT制度(再生可能エネルギーの固定価格買取制度)」によって電力会社等が再エネ電力の買取に要した費用を、電気料金の一部として、国民が負担する費用のことです。

「再エネ賦課金」の目的は、再生可能エネルギーを普及させ、日本のエネルギー自給率を向上させることです。

再エネの普及により化石燃料に対する依存度を下げ、

燃料価格が大きく変動した際にも電気料金を一定の幅で安定化する狙いもあります。

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、毎年度、経済産業大臣によって定められ、

毎年5月分から翌年の4月分の電気料金に適用されます。

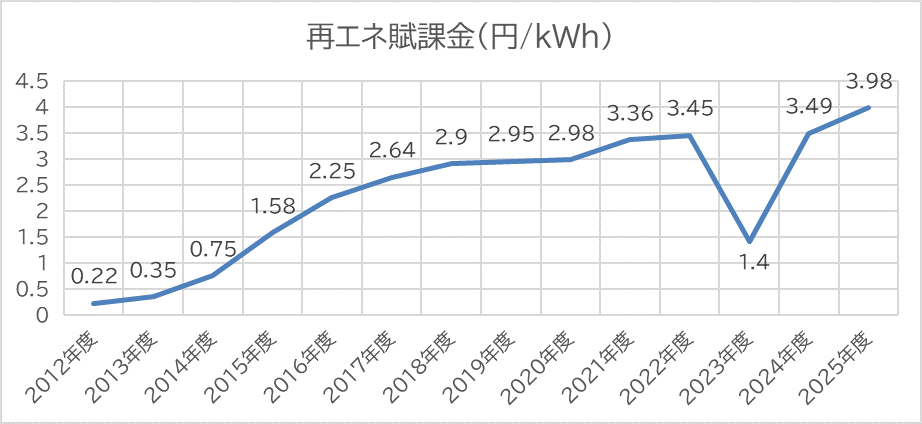

再エネ賦課金は2012年度から開始されており、直近の2025年度まで以下の様に変動しています。

2012年度に「0.22円/kWh」から始まったものが、2025年度では、「3.98円/kWh」となっており、

およそ“18倍”まで増加しています。

2.なぜ再エネ賦課金が上がった?

再エネ賦課金を決めるにあたっては、毎年、以下の様な計算式で求められています。

①買取費用等:再エネ電力の買取費用(いわゆる“売電収入の原資”)

②回避可能費用等:電力会社が再エネ電力の買取によって、本来自社で予定していた発電を免れた費用

③広域的運営推進機関事務費

④販売電力量:実際の電気の販売量

【計算式】

(①買取費用等-②回避可能費用等+③広域的運営推進機関事務費)÷④販売電力量

なお、今年については、上記の各項目は以下の様な数値となりました。

①買取費用等: 4兆8,540億円

②回避可能費用等:1兆7,906億円

③広域的運営推進機関事務費:10億円

④販売電力量:実際の電気の販売量:7,708億kWh

【参考】2024年度と2025年度の各項目の比較

| 2024年度予測 | 2025年度予測 | |

| ①買取費用等 | 4兆8,172億円 | 4兆8,540億円 |

| ②回避可能費用等 | 2兆1,322億円 | 1兆7,906億円 |

| ③広域的運営推進機関事務費 | 10億円 | 10億円 |

| ④販売電力量 | 7,707億kWh | 7,708億kWh |

上記の中で、最も影響度の大きい「①買取費用等」では、2025年度から新たに運転開始する再エネ発電設備や再エネ予測誤差のための調整力確保費用が増加していることから、前年に比して増加する形となっています。

また、②回避可能費用等では、2023年度当初の計画(回避可能費用)が、実際には少なかった(足りなかった)ことから、電力市場の動向を勘案して、2025年度は減少する結果となっています。

③、④については、前年度比で大きな変化が見られませんでした。

3.今後賦課金はどうなる?

再エネ賦課金は、「FIT制度」の電気を買取する費用の位置付けが強く、

言い換えれば、「FIT電源の増加」が賦課金の増加に大きく影響すると言えます。

今年2月に発表された「第7次エネルギー基本計画」では、

2040年までに、電源構成における再エネ比率を4~5割(2023年度は2割程度)に引き上げる方針を打ち出しており、その中でも太陽光発電では、23~29%(2023年度は9.8%)と2倍以上まで引き上げる内容となっています。

これまでも多くの太陽光発電が普及してまいりましたが、2040年までの残り15年で、さらに加速させていくものとなるでしょう。

普及促進策として、「初期投資支援スキーム」という一時的にFIT単価が増額となる制度が2025年下半期より開始されます。

このように、FITを活用した再エネ電源の増加は再エネ賦課金の増加につながります。

結果的に電気料金の上昇となり、個人、企業を問わず、経費圧迫となることから、

従来以上に、省エネ・創エネの対策を検討していくべきです。

最後までお読みいただきありがとうございました。